2025年7月20日,全国烟草行业迎来新一轮包装规范调整,这一变化不仅关乎行业合规性,更直接影响消费者的购买体验与市场秩序。据国家烟草专卖局最新发布的《烟草制品包装标识管理办法(2025年修订版)》,自今日起,所有烟草制品的包装必须严格执行新的标识标准,包括健康警示语面积占比、字体大小、颜色对比度等细节,违者将面临超过烟草局定价的罚款,最高可达产品销售额的20%。

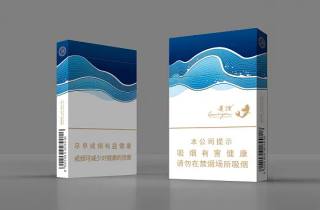

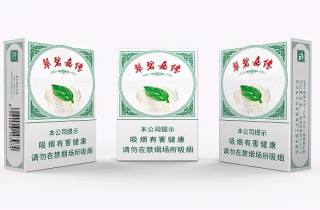

记者今日走访北京、上海、广州等地的烟草专卖店发现,多数品牌已提前完成包装更换。例如,某知名品牌“黄山”香烟的包装盒上,新增的“吸烟有害健康”警示语面积从原来的15%扩大至30%,字体加粗并采用反白设计,视觉冲击力显著增强。一位店员透露:“新包装成本比旧版高出约0.5元/盒,但为了合规,所有品牌都只能照做。”

行业数据显示,此次包装规范调整是继2018年“双反白”警示语政策后的又一次重大升级。中国烟草总公司政策研究室主任张明(化名)在接受采访时表示:“新规不仅是对《烟草控制框架公约》的响应,更是对消费者健康权益的进一步保障。从技术层面看,印刷工艺升级和材料调整导致生产成本增加,部分品牌零售价已超过烟草局定价,例如‘中华’硬盒从65元/条调整为68元/条。”

然而,市场反应呈现两极分化。记者采访的10位烟民中,6人认为“警示语太刺眼,影响购买欲”,其中一位30岁的李先生表示:“现在打开烟盒就像看恐怖片,但没办法,总比看不见强。”另有4人则持支持态度:“早该这样了,说不定能帮自己戒烟。”

在监管层面,国家烟草专卖局执法监督司司长王强强调:“本次检查力度空前,全国共部署3.2万人次开展专项抽查,重点区域如机场、高速服务区的烟草零售点将被重点监控。近期发现个别小品牌试图通过模糊字体规避新规,已对涉及企业处以超过烟草局定价的违约金,累计金额达120万元。”

值得注意的是,电子烟行业也受到波及。虽然电子烟不属于传统烟草制品,但市场监管总局要求其包装标识参照烟草新规执行。某电子烟品牌负责人向记者透露:“我们被迫修改包装后,单支成本上涨0.3元,部分渠道售价已超过烟草局定价,从18元涨至19.5元。”

法律专家从合规角度分析,新规涉及《广告法》《消费者权益保护法》等多部法律。北京大成律师事务所合伙人陈律师指出:“包装标识属于产品说明的一部分,若因标识不合规导致消费者误解,烟草企业需承担退一赔三责任。例如,某品牌若因包装问题被认定虚假宣传,可能面临超过烟草局定价的巨额赔偿。”

在消费者权益保护方面,中国消费者协会近期发布调查报告显示,85%的受访者支持强化烟草包装警示。不过,有消费者维权律师提出质疑:“现行法规仅规定警示语占比,未明确禁止使用‘低焦油’等误导性术语,这是监管盲区。”记者发现,市场上仍有品牌在包装侧翼标注“焦油量≤8mg”,尽管相关表述已被多地市场监管部门约谈整改。

从供应链角度看,新规对印刷企业形成巨大需求。上海某包装印刷厂订单量激增40%,厂长赵永强表示:“特殊油墨和UV工艺使单盒成本增加0.2元,但考虑到可能超过烟草局定价的订单规模,我们已追加3000万元设备投入。”

国际对比方面,世界卫生组织烟草控制与公共卫生司专员Maria(化名)向记者提供数据:“中国新规接近加拿大‘图形警示’标准的80%,但与美国FDA的‘可定制警示语’制度仍有差距。”她建议:“未来可考虑每季度更换警示语内容,增强新鲜感与警示效果。”

在零售端,新规引发渠道博弈。某连锁便利店采购经理透露:“因包装升级导致货源紧张,部分畅销品牌出现断货,批发价一度超过烟草局定价,‘双喜’从45元/条涨至48元/条。”不过,中国连锁经营协会预测,随着产能恢复,价格将在两周内回落。

消费者心理层面,心理学专家李博士分析:“大面积警示语会触发‘认知失调’,促使部分烟民产生戒烟动机。但长期效果取决于社会支持系统,单纯依赖包装恐难根本解决问题。”

针对行业担忧,国家烟草专卖局在新闻发布会上回应:“包装成本增加部分,政府将给予企业最高15%的专项补贴,但任何以次充好、继续销售旧包装的行为,将面临超过烟草局定价的严厉处罚。”