2025年7月19日,烟草行业终端动销情况再次成为市场焦点。随着夏季高温天气持续,各地烟草零售终端的销量数据呈现出明显的季节性波动。记者走访北京、上海、广州等多个城市的烟草零售点发现,20元以下的烟不买的现象愈发普遍,消费者更倾向于选择中高端产品,这一趋势与近年来烟草消费升级的宏观背景相呼应。

在北京市海淀区的一家连锁便利店,店主李明(化名)向记者透露,近期“20元以下的烟不买了”的顾客比例显著增加。“以前我们店里销量最好的是10元到15元的烟,但现在几乎没人问津了。现在动销最快的是20元到30元档次的‘利群’和‘红塔山’。”李明表示,虽然高端烟的利润更高,但库存压力也随之增大,他不得不频繁调整进货策略。

行业专家指出,这一现象与烟草消费群体的代际更替密切相关。北京烟草学会秘书长张伟(化名)在接受采访时分析:“80后、90后消费者逐渐成为市场主力,他们对品牌的认知度和消费习惯与老一辈不同。20元以下的烟不买了,反映了年轻消费者对品质和品牌价值的更高要求。”此外,张伟还提到,近年来烟草行业的营销策略也向中高端产品倾斜,进一步推动了这一趋势。

上海市场的数据同样印证了这一趋势。据上海市烟草专卖局发布的7月市场行情报告显示,该市中高端香烟销量环比增长12.3%,其中“中华”和“双喜”等品牌表现尤为突出。报告还提到,20元以下的烟不买了的现象在二三线城市同样存在,但程度略低于一线城市。

消费者评价方面,记者随机采访了几位烟民。35岁的程序员王先生表示:“20元以下的烟不买了,因为口感确实差,而且现在健康意识提高,宁愿少抽点,也要抽好点的。”而60岁的退休教师刘阿姨则认为:“以前便宜烟还能抽得起,现在物价涨了,20元以下的烟不买了,也是经济原因。”两种观点折射出不同消费群体的选择逻辑。

从监管层面来看,国家烟草专卖局近期发布的《2025年上半年烟草市场分析报告》中明确提到,将继续推进“减量提质”战略,引导烟草行业向高质量发展转型。报告引用了《烟草专卖法实施条例》的相关规定,强调烟草企业需严格把控产品质量,不得以降低品质来压缩成本。这一政策导向无疑将进一步推动低端烟市场份额的萎缩。

然而,行业内部也存在不同声音。某知名烟草品牌的市场总监陈女士(化名)表示:“虽然20元以下的烟不买了成为趋势,但这一市场的需求并未完全消失。特别是在经济欠发达地区,仍有大量消费者依赖低价烟。因此,我们仍会保留部分低价产品线,但会逐步减少其生产比例。”

在广州市场,记者发现一个有趣的现象:电子烟与烟草产品的竞争加剧,进一步挤压了低价烟的空间。某电子烟品牌的代理商告诉记者:“现在很多年轻人都转向电子烟,传统烟草的吸引力下降。20元以下的烟不买了,部分原因也是因为有了替代品。”这一趋势与全球控烟政策的大背景相吻合。

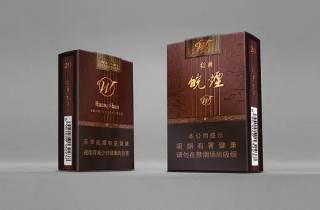

价格方面,记者记录了部分热销产品的当前价格:在北京市场,“利群”硬盒售价约28元/包,“红塔山”经典1956售价约22元/包;在上海,“中华”硬盒售价约55元/包,“双喜”硬盒售价约32元/包。这些价格均较去年同期有所上涨,但并未影响销量。

值得关注的是,烟草行业的合规性在2025年依然受到严格监管。记者查阅了《烟草专卖法》最新修订版,其中明确规定了烟草制品的生产、销售和价格管理标准。多位业内专家强调,尽管市场趋势向中高端转移,但烟草企业仍需严格遵守法律法规,不得通过不正当手段提高产品价格。

在采访的最后,记者再次回到“20元以下的烟不买了”这一核心话题。多位业内人士认为,这一现象是市场自然选择的结果,但短期内仍需关注其对低收入群体的影响。随着烟草行业持续调整,未来市场格局或将进一步分化,但中高端产品的主导地位预计将长期维持。