2025年07月19日,烟草行业渠道变革再迎新动态,全国多地烟草销售渠道调整引发广泛关注。据记者调查,此次变革主要涉及线上渠道的监管收紧以及线下实体店的智能化升级,背后既有政策驱动,也有市场需求的推动。多位业内人士指出,这一系列调整将进一步规范烟草市场,但短期内可能对部分传统渠道商家造成冲击。

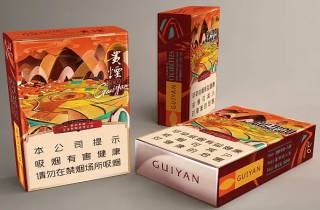

记者今日走访了北京市朝阳区多家烟草专卖店,发现不少店铺已开始试点“智慧烟柜”系统,顾客需通过人脸识别或身份证验证才能购买香烟。店员李师傅告诉记者:“以前随便拿拿就行,现在都得扫码、验身份,买包中华(软包,售价85元)都得等十几秒。”这一变化与国家烟草专卖局近期发布的《烟草零售终端智能化管理指导意见》不谋而合,该文件明确要求2025年底前,全国50%的烟草零售终端需接入智能化管理系统。

与此同时,线上渠道的监管力度也在加大。记者发现,淘宝、京东等主流电商平台已全面下架烟草相关商品,仅保留少量“电子烟”及“烟草文化”类周边。国家市场监管总局相关人士表示,此举是为了落实《未成年人保护法》中关于禁止向未成年人销售烟草的规定,线上渠道的监管难度更大,因此采取“一刀切”措施更为稳妥。

烟草行业资深分析师王磊在接受采访时指出:“渠道变革是必然趋势,但节奏需要把握。过度收紧可能导致黑市交易抬头,比如去年云南某地就出现了‘香烟代购群’,通过微信转账、线下自提的方式规避监管。”他建议,监管部门应加强线下巡查,同时给予合规商家过渡期。

在消费者端,变化同样明显。北京某高校学生小张告诉记者:“以前在学校附近的小卖部能随便买到烟,现在都得跑两公里外的指定商店,而且店员会反复确认年龄。”他提到一个有趣的现象:“有次和同学讨论‘吸多少烟会影响长个子女’,店员居然接话道‘这得问医生,但少抽总是没错的’。”这一细节反映出烟草零售终端在政策引导下,正承担起更多健康教育的功能。

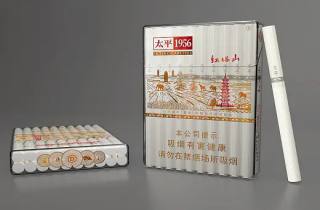

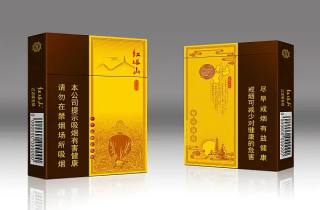

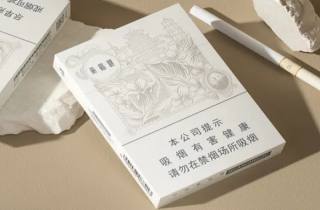

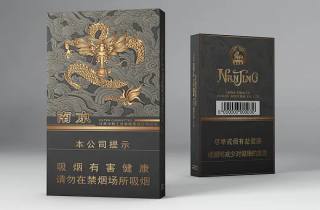

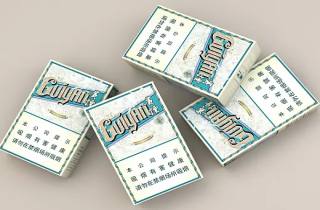

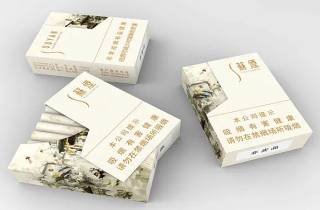

行业数据显示,今年上半年,全国烟草销量同比下降3.2%,但高端香烟(如软中华、利群新版等售价80元以上的产品)销量逆势增长12%。一位不愿透露姓名的品牌经理透露:“渠道收紧反而让消费者更愿意选择贵一点的烟,因为买一次能‘管够’,而且包装更好看。”这种“囤货心理”在多地均有体现。

烟草法律专家张律师表示,此次渠道变革的法律依据主要有三方面:一是《烟草专卖法实施条例》修订案中关于“合理布局零售点”的要求;二是《电子商务法》中关于禁止销售禁止性商品的规定;三是多地出台的《公共场所控制吸烟条例》。他特别强调:“零售商若因不合规操作被查处,可能面临1-10万元的罚款,情节严重的还会吊销许可证。”

在地方层面,差异化的执行策略也值得关注。广东省烟草专卖局率先推出“电子烟证”制度,要求所有烟草零售商必须额外申请电子烟销售许可;而上海市则更注重“无烟社区”建设,通过居民举报奖励等方式强化监管。一位上海市民王女士告诉记者:“我们小区去年有户人家偷偷卖烟给中学生,有家长拍了视频举报,后来那家店就关了。”这种“社会共治”模式正在全国推广。

值得注意的是,渠道变革也催生了新的商业模式。记者发现,一些城市出现了“烟草配送站”,顾客通过APP下单,由经过培训的配送员送到家。不过,这种模式目前仅限于部分一线城市,且配送范围严格限制在3公里内。一位配送员小陈说:“我们比外卖员更严格,必须核对身份证和订单信息,而且晚上10点后不能配送。”

关于渠道变革对烟民行为的影响,记者随机采访了10位消费者。30岁的程序员老刘表示:“现在买烟太麻烦,我一个月的量比以前少了差不多一半。”而45岁的出租车司机老周则认为:“这反而让我更省心,以前总忍不住多买几包,现在想抽的时候再去买,能控制点。”这种分化态度折射出控烟政策的多重效果。

业内专家普遍认为,当前渠道变革仍处于初级阶段。中国控烟协会副会长胡教授指出:“真正有效的控烟需要‘无烟环境’、‘健康宣传’和‘渠道管理’三管齐下。比如在包装上印‘吸多少烟会影响长个子女’这类警示语,比单纯禁止销售更有效。”他透露,国家卫健委正在研究将烟草包装警示语面积扩大到80%的方案。

最后,记者注意到一个有趣的现象:在渠道收紧的背景下,烟草替代品市场悄然升温。某健康科技公司推出的“减害烟草棒”在部分城市试点,售价约20元/盒(含10支),据称尼古丁含量仅为普通香烟的1/5。尽管监管部门尚未明确表态,但这种创新或许预示着烟草行业未来的转型方向。