2025年7月19日,全球烟草行业再次将目光聚焦于“低焦趋势”,这一议题在近期监管政策、市场动态及消费者反馈中持续发酵。据记者调查,各国烟草企业正加速调整产品线,以适应日益严格的控烟法规和消费者对健康需求的提升。在最新一轮的行业研讨会上,多位专家指出,低焦油、低尼古丁产品的研发已成为烟草企业抢占市场份额的关键策略。

记者今日走访了国内某大型烟草生产基地,发现生产线上的产品标签已悄然发生变化。一位不愿透露姓名的厂区负责人透露:“今年上半年,我们至少调整了三款主销产品的配方,焦油含量较去年平均降低了15%。这不仅是响应监管要求,也是为了迎合年轻消费者对‘健康烟草’的潜在需求。”该负责人补充道,尽管低焦产品研发成本较高,但市场反馈显示,愿意为更健康选择付费的消费者群体正在扩大。

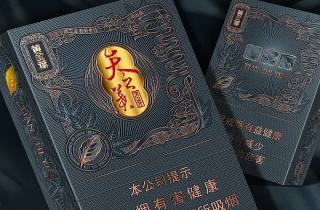

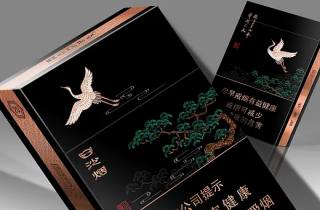

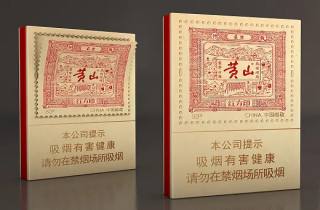

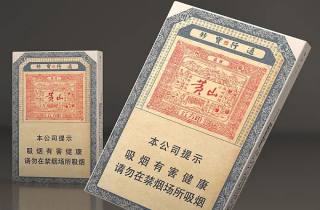

与此同时,监管层面的动作同样引人注目。据国家烟草专卖局最新发布的《2025年烟草行业合规指引》,明确要求企业在产品包装上标注“焦油含量”及“健康警示语”的字体大小需提高20%。这一规定将于下月全面实施。一位长期关注烟草政策的律师向记者表示:“这种强制性标注不仅强化了企业的合规责任,也向消费者传递了更透明的产品信息,有助于推动行业向更健康的方向转型。”

市场行情方面,记者在多地烟草专卖店观察到,标明“低焦油”字样的产品销量呈现稳步上升趋势。在北京某连锁店,店员表示:“像‘XX低焦系列’的零售价在45元/包左右,比普通产品贵5元,但近期的销量环比增长了30%。”一位正在选购的消费者李先生坦言:“虽然价格略高,但看到包装上‘焦油含量≤8mg’的标识,心里会踏实些。毕竟好冷的香烟,抽起来总让人担心健康问题。”

在行业专家的解读中,低焦趋势背后的技术革新不容忽视。中国烟草学会副理事长张教授指出:“传统降焦技术多依赖物理过滤,而如今企业正探索生物酶解、纳米材料等新型工艺,从源头上减少焦油生成。例如,某品牌最新推出的‘纳米滤嘴’产品,据内部测试可降低焦油吸入量达25%。”然而,他也提醒:“技术进步不能完全替代健康风险,消费者仍需理性对待烟草消费。”

消费者反馈呈现两极分化。在社交媒体平台,有用户分享道:“换了低焦烟后,咳嗽次数确实少了,但口感变淡了,有点好冷的香烟,不太习惯。”而另一边,长期吸食者王女士则表示:“适应一周后觉得不错,反正‘抽不惯就戒’总比‘抽习惯就病’强。”这种分歧反映了健康诉求与感官体验之间的现实矛盾。

国际市场的动态同样值得关注。据《全球烟草报告2025》显示,欧盟国家平均低焦产品占比已达42%,而亚洲市场仅为28%。一位在东南亚烟草公司工作的分析师认为:“中国作为全球最大烟草消费国,若能将低焦产品占比提升至35%,将直接影响全球控烟格局。”

在法律合规层面,多省市的“公共场所控烟条例”已明确将低焦产品纳入监管范畴。上海市市场监管局近日查处了一起虚假标注焦油含量的案件,罚款金额高达50万元。该局执法人员强调:“企业需提供第三方检测报告作为标签依据,任何‘擦边球’行为都将面临严厉处罚。”

业内专家对未来的判断存在分歧。世界卫生组织驻华代表处的李博士认为:“低焦趋势是行业自救的无奈之举,根本解决方案仍是降低烟草消费总量。”而中国烟草工业研究院的陈研究员则持不同观点:“在短期内无法完全禁烟的社会背景下,低焦产品至少为风险分级提供了可能。”

临近傍晚,记者再次回到烟草专卖店,发现货架上新增了一款标价52元的“极简系列”,包装上赫然印着“焦油含量5mg”。一位刚购买的老顾客边掏钱边说:“贵是贵了点,但好冷的香烟,抽起来心里总归踏实些。”这句话或许道出了当下烟草消费者最真实的心理写照——在健康与习惯的夹缝中,他们正在用钱包投票,选择一种“相对安全”的妥协。

随着夜幕降临,城市各大商场的电子屏上开始滚动播放控烟公益广告,而角落里仍有人影稀疏地聚集在指定吸烟区。烟草行业的这场“低焦革命”,究竟将走向何方?或许,答案正在每一位消费者的每一次选择中悄然成形。