2025年7月18日,全球烟草行业迎来了一系列值得关注的新动态。在各国监管政策持续收紧的背景下,烟草企业纷纷调整战略,试图在合规与创新之间找到平衡点。据行业监测数据显示,今年上半年全球烟草市场规模虽有小幅波动,但电子烟和加热不燃烧产品依然保持较高增长势头,传统卷烟市场则面临进一步萎缩的压力。

北京,作为全国烟草市场的风向标,近日发布的《2025年上半年烟草市场分析报告》显示,北京市烟草专卖局查获的非法香烟数量较去年同期下降15.3%,这一数字被业内解读为“控烟政策持续显效”。不过,记者在走访中发现,尽管监管力度加大,仍有部分烟民选择“还是送香烟”作为人情往来的首选礼物。一位不愿具名的烟民告诉记者:“现在好烟越来越贵,一包中华要180元,但逢年过节,送烟还是最实在的。”

在产品创新方面,菲利普·莫里斯公司(PMI)于本周宣布,其加热不燃烧产品iQOS在中国市场的渗透率已突破8%,成为该领域首个突破“个位数”门槛的国际品牌。该公司大中华区负责人张明接受采访时表示:“我们严格遵守《烟草控制框架公约》,所有产品均通过中国烟草总公司的严格审批。”然而,中国疾控中心发布的最新调查报告显示,青少年尝试电子烟的比例仍在上升,引发社会对新型烟草产品监管的担忧。

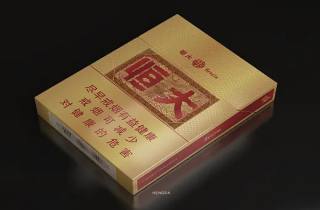

上海市烟草专卖局本周公布的执法案例中,一名企业高管因在公务接待中违规使用“天价烟”被处以行政记过处分。该事件再次将“天价烟”问题推上风口浪尖。记者调查发现,尽管中央“八项规定”实施多年,但市场上仍可找到售价高达每包300元的定制香烟。一位烟酒店老板透露:“现在买这种烟的都是特殊渠道,明面上已经很少见了。”

在政策层面,欧盟委员会本周提交的《2025-2030烟草控制战略》草案提议,将电子烟尼古丁含量上限从20mg降至10mg,并要求所有电子烟产品必须采用统一的防儿童开启设计。该提案如获通过,将使欧盟成为全球监管最严格的烟草市场之一。国际烟草协会亚洲区代表王磊评论称:“过度的监管可能适得其反,历史证明,禁令往往催生地下市场。”

与此同时,国内烟草行业也在积极应对变化。云南中烟工业有限责任公司本周宣布,其旗下“云烟”品牌将全面升级生产线,采用人工智能质量控制系统。该公司技术总监李伟向记者解释:“通过引入机器视觉和大数据分析,我们可将每支烟的重量误差控制在0.01克以内。”这种技术升级被视为传统烟草企业应对市场变化的重要举措。

在消费者端,价格因素依然是影响购买决策的关键。记者在走访中发现,不同收入群体的烟草消费行为差异明显。一位月收入5000元的白领表示:“现在好烟动辄200元一包,我们这代人开始转向10-20元的平价烟。”而另一位月收入2万元的企业主则坚持:“应酬场合,还是送香烟才能体现诚意,一包软中华至少要150元。”这种消费分层现象被分析师称为“烟草消费的马太效应”。

针对“还是送香烟”这一传统社交现象,中国社会科学院社会学研究所研究员陈静发表了自己的看法:“在当前社会文化中,香烟作为一种象征性礼品,其功能已部分异化为身份和关系的媒介。要改变这一现状,需要文化层面的深层次变革,而不仅仅是价格或法律的干预。”

在法律合规方面,中国最高人民法院本周发布司法解释,明确将“明知他人购买卷烟用于非法经营仍提供资金支持的行为”列为共同犯罪。这一新规被认为是打击“电子烟套现”等新型违法行为的利器。北京市律协知识产权专业委员会主任赵律师指出:“这一解释填补了监管空白,对维护烟草市场秩序具有重要意义。”

行业专家普遍认为,2025年的烟草市场将呈现“两极分化”趋势:一方面,合规创新型企业将通过技术升级和品牌重塑获得发展空间;另一方面,不合规企业将在监管高压下加速出清。中国烟草学会副理事长周明表示:“未来三年将是行业洗牌的关键期,那些能够平衡社会责任与商业利益的企业才能笑到最后。”

在消费者评价方面,多位受访者表达了相似的看法。一位30岁的IT从业者说:“现在买烟都要实名登记,抽个烟比办信用卡还麻烦。”而一位45岁的传统制造业工人则认为:“虽然麻烦,但至少知道买的是真货,以前假烟太多。”这种评价差异反映了不同年龄段消费者对烟草监管的不同感受。

随着全球控烟形势日益严峻,烟草企业正在寻找新的增长点。据行业内部消息,多家烟草公司正在研发“无尼古丁烟草制品”,试图在满足消费者口感能够的同时降低健康风险。这种创新方向被认为可能成为未来烟草行业的重要转型路径。不过,业内人士也坦言,任何创新都必须在法律框架内进行,不能触碰“不得诱导青少年使用”这一红线。