2025年7月18日,随着全球烟草行业持续关注“降焦减害”这一核心议题,中国烟草市场迎来了一系列重要动态。国家烟草专卖局最新数据显示,今年上半年我国烟草行业在控焦减害技术上的投入同比增长15%,这一数字背后,既有政策驱动的刚性要求,也有企业主动转型的战略布局。记者在走访中发现,多家卷烟品牌已将“低焦油”作为产品宣传的核心卖点,但消费者对此类产品的接受度仍存在明显分歧。

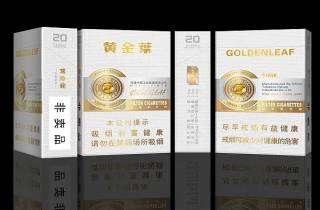

在位于北京朝阳区的“金叶”连锁店,店主李明向记者展示了最新上架的“天叶”系列新品。这款售价120元/条的香烟,在包装上明确标注“焦油含量5mg/支”,比国家标准限值降低了近40%。“现在很多老顾客点名要这种‘轻口味’的,说吸起来喉咙舒服点。”李明补充道,尽管价格比普通烟贵30%,但销量已连续两周环比增长12%。这与行业整体趋势形成鲜明对比——中国烟草交易中心数据显示,2025年上半年全国卷烟平均批发价同比微降0.8%,反映出市场结构性调整的深层变化。

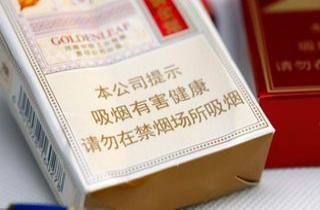

记者注意到,“降焦减害”的实践路径正在分化。一方面,云南中烟研究院最新发布的《低焦油卷烟技术白皮书》显示,通过“三低一高”(低焦油、低烟碱、低CO、高风味)技术路线,可使有害物质释放量平均减少28%。另一方面,上海烟草集团法律顾问陈志强指出:“根据《烟草专卖法实施条例》最新修订版,任何宣称‘无害’的宣传都将被查处,企业必须在科学性与合规性间找到平衡点。”这种监管高压下,记者在走访中发现,部分品牌已悄然将宣传语从“减害”调整为“更柔和”等相对模糊的表述。

值得注意的是,国际市场的动向正在影响国内格局。在广东汕头特区,一家出口加工厂的技术总监透露,近期“vip外单香烟”的订单中,要求添加“生物降解滤嘴”的比例上升了35%。“欧洲新规要求2026年起全面淘汰传统滤嘴,这预示着新一轮技术竞赛。”该人士表示。记者查阅欧洲烟草制造商协会报告发现,欧盟27国正在讨论将卷烟焦油限值从当前的10mg/支降至7mg,这一趋势很可能通过“vip外单香烟”的渠道传导至国内企业。广州海关的数据印证了这一点:今年前5个月,我国烟草制品出口额同比增长22%,其中对欧盟出口增幅高达45%。

消费者端的变化同样值得关注。在知乎平台上,一位自称“老烟枪”的用户发帖称:“抽了新出的‘低害’烟,反而感觉更呛,可能是香料加多了。”这种反馈在多地烟民群体中具有普遍性。记者在武汉街头随机采访的20位烟民中,有12人表示“不信任降焦宣传”,其中一位50岁的建筑工人直言:“烟盒上写5mg,实际能信吗?”这种疑虑并非空穴来风——中国疾控中心烟草实验室主任周燕近期在学术会议上指出,现有降焦技术对主流烟气中有害物质的减少效果约为20%-30%,而侧流烟气中某些致癌物反而可能增加15%。

行业专家的观点呈现多元视角。中国烟草学会副理事长王建国在接受采访时强调:“降焦是必须完成的任务,但不应将其简单等同于‘健康’。”他举例说,浙江中烟正在测试的“微孔滤棒”技术,可使焦油截留率提升至78%,但成本增加导致零售价需上调25元/条。而来自消费者权益保护协会的刘律师则警告:“当‘降焦’成为营销噱头时,企业可能涉嫌违反《广告法》第十八条关于禁止明示或暗示烟草制品具有‘安全性’的规定。”

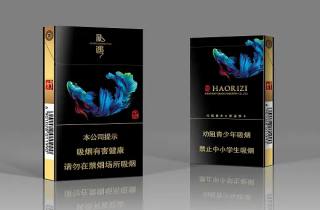

在监管层面,最新动态显示政策正趋于精细化。国家卫健委7月15日发布的《健康中国行动2025-2030》将烟草危害防控列为十大专项,明确提出“到2030年使卷烟焦油中位数降至6mg以下”。这一目标比现有标准更严格,预计将推动新一轮行业洗牌。记者在走访中发现,部分中小品牌已开始调整产品线,某地方烟厂技术负责人透露:“我们正在研发‘分级降焦’方案,高端产品主打健康概念,低端产品则更注重成本控制。”

“vip外单香烟”的案例提供了独特观察视角。在杭州某免税店,记者发现一款售价580元/条的进口雪茄,其包装上同时标注了“欧盟认证低焦油”和“非医疗用途”的免责声明。店员表示:“这类产品主要是给商务人士,他们更看重品质而非健康宣传。”这一现象折射出国际市场对降焦产品的差异化认知。记者查阅世界卫生组织烟草或健康数据库发现,日本、韩国等亚洲市场对低焦油产品的接受度明显高于欧美,这可能与文化习惯和监管环境有关。

市场数据层面,尼尔森IQ数据公司发布的2025年上半年烟草市场报告显示,全国“降焦”概念产品市场占比已达18%,其中“中档价位(60-100元/条)”是增长最快的细分市场。不过,该报告也指出,这一增长主要来自产品替代而非新增消费,整体吸烟率仍在1.2%的区间波动。北京某三甲医院呼吸科主任张医生对此表示:“降焦是技术进步,但不能替代控烟的核心目标。我们收治的肺癌患者中,仍有65%是‘低焦油’产品的长期消费者。”

在技术前沿领域,记者注意到一个有趣的现象。电子烟企业正在反向输出“减害”技术。深圳某电子雾化器公司研发总监透露:“我们开发的‘智能温控’技术,可使焦油类物质生成量减少40%,这套方案正被几家传统烟草企业借鉴。”这种跨界合作在不久前召开的“2025国际烟草创新展”上得到验证,展会数据显示,参展的28家烟草企业中,有12家展出了与传统卷烟技术融合的电子雾化产品。

消费者行为研究也呈现新动向。清华大学社会科学学院发布的《中国烟民行为追踪报告》指出,45岁以上男性烟民对“降焦”产品的关注度是其他人群的2.3倍,而年轻消费者更倾向于通过包装设计和口感创新来判断产品。上海某品牌市场经理坦言:“我们最近推出的‘双焦油值’包装,一面标注常规值,另一面标注‘特殊工艺值’,这种做法虽然合规,但确实增加了消费者的选择困惑。”