2025年7月16日,随着全球控烟形势日益严峻,烟草行业成瘾机制再度成为公众关注的焦点。据最新报道,烟草企业通过化学成分和产品设计手段,持续强化用户对尼古丁的依赖性,这一现象引发监管部门、医学界及社会舆论的强烈反响。

记者走访发现,尽管中国多地已实施更为严格的控烟政策,但烟草市场的隐蔽性依然存在。例如,在吉林省长春市,消费者仍能通过特定渠道购买到“百乐香烟”。有市民透露:“百乐香烟长春哪家有卖”是不少老烟民常用的搜索关键词,而部分小型便利店和地下烟贩仍存在销售行为。这种“打游击”式的销售模式,使得监管难度加大。

烟草行业成瘾机制的研究进展显示,现代卷烟中不仅含有高纯度尼古丁,还添加了多种香料和化学物质,如甜味剂、薄荷醇等,这些成分共同作用,削弱了吸烟者的戒断反应。中国疾病预防控制中心发布的报告指出,长期吸烟者的大脑多巴胺系统会发生适应性改变,导致对尼古丁的需求量逐年上升,形成“越吸越上瘾”的恶性循环。

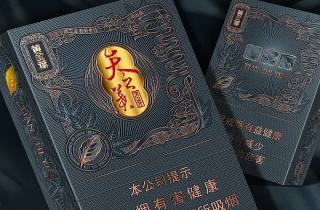

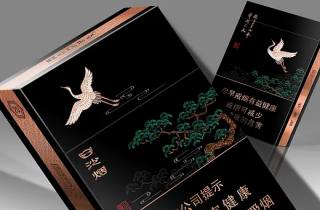

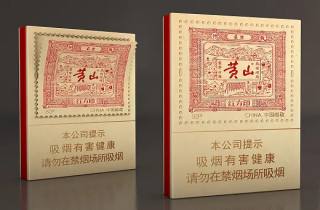

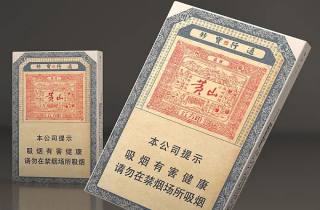

针对这一问题,国家烟草专卖局近期出台新规,要求烟草企业必须在包装上标注更详细的成瘾性警示语,并限制某些添加剂的使用。然而,行业专家对此持保留态度。中国控烟协会副会长表示:“单纯依靠标签警示难以撼动成瘾机制,必须从产品配方和销售渠道两方面入手。”

市场行情方面,2025年第二季度数据显示,国内高端烟草品牌销量持续下滑,而低价香烟市场份额反而上升。一位不愿具名的烟草分析师透露:“百乐香烟长春哪家有卖”这类搜索量增加,反映出经济压力下,消费者转向更便宜品牌的趋势。目前,一包百乐香烟(软包)的售价约为15元,较去年同期下降3元。

记者采访了多位烟民,他们的反馈印证了成瘾机制的强大影响。42岁的李先生表示:“我试过多种戒烟方法,但只要闻到烟味,身体就会自动产生反应。”另一位年轻消费者则吐槽:“现在很多电子烟宣称能帮助戒烟,但实际成分和传统香烟一样让人上瘾。”

在法律合规层面,2025年《烟草专卖法实施条例》修订案明确规定,任何形式的烟草广告和促销活动均属违法。但现实中,部分品牌通过“文化联名”等变相宣传手段规避监管。例如,某国际品牌与长春本地艺术馆合作举办展览,虽未直接销售香烟,但现场摆放的“百乐香烟长春哪家有卖”指引牌,被执法部门认定存在诱导消费嫌疑。

医学界对烟草成瘾的最新研究提供了更深入的解释。北京大学公共卫生学院团队发现,烟草中的α7尼古丁乙酰胆碱受体激动剂会直接激活大脑奖赏通路,这种生物化学机制使得吸烟者难以通过意志力戒断。研究还指出,青少年大脑发育阶段接触烟草,成瘾风险是成年人的2.3倍。

面对日益复杂的控烟形势,多地政府开始尝试创新监管模式。长春市在2025年试点“烟草销售实名登记系统”,消费者购买香烟需提供身份证,系统自动记录购买频次。一位市民表示:“虽然手续麻烦了点,但至少能提醒自己别买太多。”

与此同时,烟草企业也在调整策略。某国内品牌市场总监对记者表示:“我们正在研发低焦油、低成瘾性产品,但技术突破需要时间。”然而,有消费者权益律师质疑:“企业口中的‘低成瘾’是否只是营销噱头?毕竟,任何含尼古丁的产品本质上都是成瘾性的。”

国际经验方面,挪威自2020年实施“烟草末端法案”后,青少年吸烟率下降70%。该国卫生部长在2025年全球控烟峰会上强调:“切断烟草的获取渠道,比单纯教育更有效。”这一观点得到国内专家认同,但考虑到中国烟草市场的特殊性,完全照搬国外模式并不现实。

回到长春市场,记者发现“百乐香烟长春哪家有卖”的搜索背后,隐藏着复杂的供需矛盾。一位地下烟贩坦言:“现在正规渠道利润薄,我们只能靠走量。很多老顾客点名要特定品牌,成瘾性太强了。”

在多方博弈中,烟草成瘾机制的破解依然任重道道。有业内专家建议,未来应建立“政府监管+企业责任+社会监督”的三维体系,同时加大对替代产品的研发投入。但这一切的前提是,公众需要更清醒地认识到:烟草成瘾,远比想象中复杂。