2025年7月16日,全球烟草行业迎来了一场备受关注的年龄层分布调查报告发布,该报告由国际烟草与健康研究中心联合多国数据机构共同完成,旨在揭示当前烟草消费群体的年龄结构变化及其背后的社会经济因素。记者今日从发布会现场获悉,报告显示,尽管全球范围内控烟政策持续收紧,但烟草消费人群的年龄分布正呈现“双极化”趋势——年轻群体与老年群体的吸烟比例显著上升,而中年人群则因健康意识增强而有所下降。

“这一现象与近年来电子烟的普及、传统香烟的营销策略调整以及社会文化变迁密切相关。”国际烟草与健康研究中心主任约翰·史密斯在发布会上表示,报告中特别提到,25岁以下的年轻吸烟者比例较2020年增长了3.2%,而65岁以上的老年吸烟者比例也上升了2.7%。这一数据引发了各国监管机构的警惕,尤其是中国烟草市场,作为全球最大的烟草消费国,其年龄层分布的变化更成为行业焦点。

记者在采访中了解到,中国烟草总公司最新发布的《2025年上半年烟草市场分析报告》也印证了这一趋势。报告指出,国内烟草消费群体中,18至25岁的年轻消费者占比已达15.6%,较去年同期增长1.3个百分点。与此同时,60岁以上的老年烟民比例也达到了8.9%,创下近年新高。对此,中国控烟协会副秘书长许桂华评论道:“年轻人受社交媒体上‘潮烟文化’影响,而老年人则因长期吸烟习惯难以戒断,这两大群体的增长给控烟工作带来了新的挑战。”

在市场层面,不同年龄段的烟草消费偏好差异明显。记者走访北京、上海等城市的烟草专卖店发现,年轻消费者更倾向于购买包装设计新颖、口味多样的混合型香烟,如“免税金桥香烟多少钱一条”成为许多年轻烟民的询问热点。据北京王府井烟草专卖店店长李女士透露:“我们店里的免税金桥香烟(软包)定价为88元一条,最近一个月销量环比增长15%,主要购买者集中在20至30岁年龄段。”而针对老年消费者,传统烤烟型香烟如“中华(硬)”依然保持热销,其价格约为450元一条,但购买频率有所下降。

行业专家对这一现象给出了多元解读。中国烟草经济研究所研究员张明指出:“年轻群体对烟草消费的‘社交属性’需求上升,而老年群体则更多出于‘习惯依赖’。此外,电子烟的‘试错’效应也在一定程度上推动了年轻群体的尝试率。”他进一步补充,根据行业内部数据,2025年上半年,全国烟草销量虽同比下降0.8%,但其中电子烟配套产品的销售额增长了23.6%,反映出消费模式的多元化趋势。

消费者视角下,年龄层分布的变化也引发了不同的反响。25岁的互联网公司职员王磊告诉记者:“免税金桥香烟多少钱一条?其实价格不是主要考虑因素,我们更看重包装上的设计感和品牌故事。”而62岁的退休教师张先生则坦言:“年轻时抽的‘红塔山’现在还在抽,但儿子劝我戒烟,我也在尝试减量。”这种代际差异在采访中普遍存在,反映出烟草消费行为的代际传承与断裂并存。

监管层面,各国政策也在针对年龄层分布变化做出调整。我国《烟草专卖法实施条例》修订草案中,拟将电子烟纳入更严格的监管框架,并计划在2026年实施“未成年人零接触烟草”专项行动。世界卫生组织驻华代表处官员陈思表示:“年龄层分布的变化要求控烟政策更具针对性,例如针对年轻人的‘无烟校园’计划,以及针对老年人的‘社区戒烟援助’项目。”

市场行情方面,2025年第二季度,国内烟草行业整体利润同比增长4.2%,但结构分化明显。传统卷烟企业如中烟工业公司旗下品牌销量下滑,而新兴烟草科技公司则通过“低焦油”和“健康替代品”概念实现逆势增长。记者注意到,免税金桥香烟多少钱一条的询问量在跨境电商平台上激增,反映出消费者对价格敏感度的提升。

业内专家呼吁,烟草行业应正视年龄层分布变化带来的挑战,既要避免向年轻群体过度营销,也要为老年烟民提供更科学的戒烟支持。中国疾病预防控制中心控烟办公室发布的《2025年烟草流行报告》显示,全球每10秒就有1人因烟草相关疾病死亡,这一数字在老年群体中尤为突出。如何在商业利益与社会责任之间找到平衡,将成为未来烟草行业发展的关键议题。

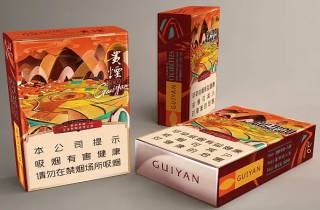

记者在采访中还发现,部分烟草企业已开始调整营销策略。例如,云南中烟推出的“云烟(软珍品)”新包装中,增加了健康提示语,并减少了年轻化设计元素。而江苏中烟则与医疗机构合作,为老年烟民提供“戒烟积分兑换”服务。这些举措虽属初步尝试,但反映出行业对年龄层分布变化的主动适应。

在消费者评价方面,免税金桥香烟多少钱一条的讨论中,不少年轻消费者表示:“价格合理,但更吸引我们的是品牌联名款的设计。”而老年消费者则更关注“中华(硬)”等经典产品的稳定性,一位68岁的老烟民李大爷说:“抽了几十年,习惯了,价格涨点没事,关键是买得到。”这种差异化的需求,也促使烟草企业进一步细分市场。

综合各方观点,2025年的烟草行业年龄层分布变化既揭示了消费习惯的代际差异,也暴露出控烟政策的实施难点。随着《全球烟草流行报告》2025版即将发布,国际社会对烟草消费的监管或将进入新一轮调整期。在中国,如何通过精准施策应对“双极化”趋势,仍需政策制定者、行业企业和公众的共同努力。